カテゴリー: 未分類

10代に異変多数!顔のゆがみは口の中に原因が⁉

こんにちは。院長の西です。

2月28日は日本で初めてビスケットが作られたことから

「ビスケットの日」とされています。

ビスケットの歴史は古く、古代ヨーロッパ人が

航海に携えた硬い保存食が

起源と言われています。

現代では広く親しまれているビスケットですが、

最近、若い世代ではこのような硬い食べものよりも、

やわらかい食べもののほうが

好まれる傾向にあります。

そして、この傾向が

身体の発達に深く関わる問題として

注目されています。

◆高齢者よりも深刻!10代の「食べる力」

近年、若い世代を中心に

「硬い食べもの離れ」が進んでいます。

これは、10代のお口の機能の発達に

深刻な影響が及んでいることを

暗に示しています。

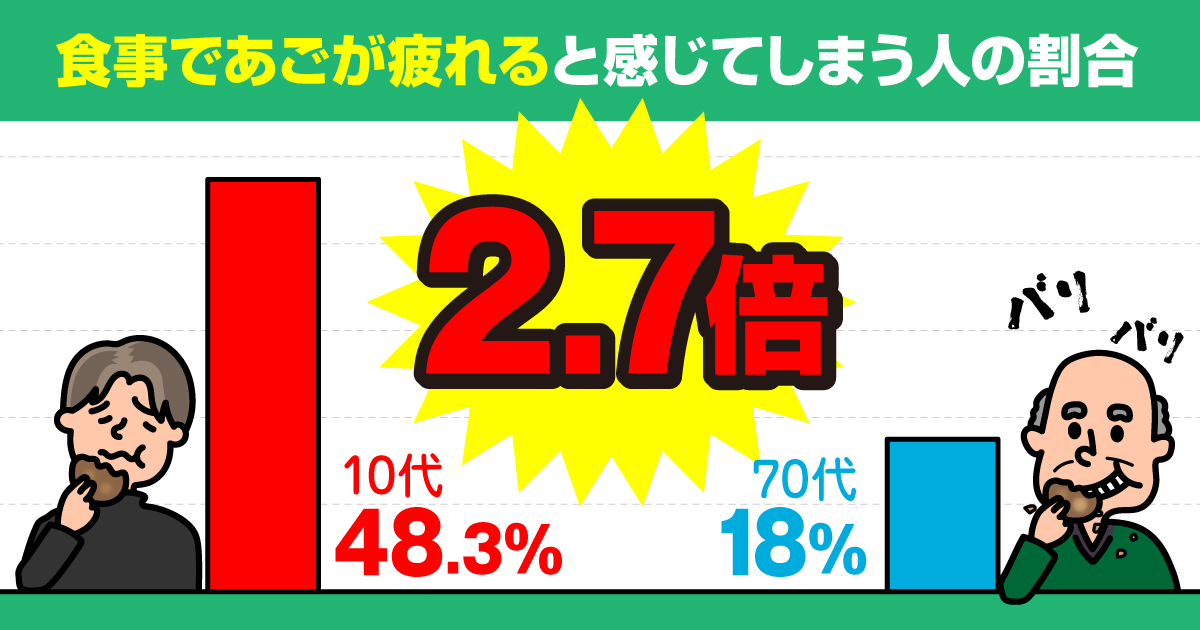

日本歯科医師会の調査によると、

10代の2人に1人が

食事中にあごの疲れを感じており、

その割合は70代の2.7倍に及ぶことがわかりました。

同調査ではほかにも、若い人の間で

「滑舌が悪い」「食べこぼしが多い」

といった症状も多数報告されており、

10代の「食べる力」の低下が大きな問題となっています。

これらの症状は「口腔機能発達不全症」として、

近年歯科医療の現場でも重要視されています。

◆顔つきや発音にも影響?

「口腔機能発達不全症」とは

口腔機能発達不全症は、

2018年に新しく保険適用となった病名で、

18歳未満の子どもに見られる、

口腔機能の発達の遅れを示しています。

「食べる」「話す」「呼吸する」

といった日常の動作は、噛む筋肉や

あごの骨の発達にも深く関わっています。

これらの機能が

十分に発達しないまま放置すると、

筋肉やあごの正常な発育が妨げられ、

次のような問題を招いてしまうおそれがあります。

・歯並びやかみ合わせが悪くなる

・顔の形にゆがみが生じる

・発音が不明瞭(滑舌が悪い)

・鼻腔や気道が狭くなり、呼吸がしづらくなる

・噛む力の低下により、成長期に必要な栄養が不足する

◆早期の対応が重要!今すぐチェック!

口腔機能発達不全症は

早い段階での気づきと適切なケアにより、

多くの場合で改善が期待できる病気です。

一方で、「食べこぼし」や

「ゆっくり食べる習慣」など、

その兆候は子育ての日常でよく見られるものも多く、

そのまま見過ごされてしまうことも

少なくありません。

口腔機能発達不全症は、

「食べる」「話す」「その他(体格など)」の

各項目のチェックリストにより診断されます。

以下に基準の一部を記載しますので、

これらをはじめ、お口の機能に不安がある場合は、

お早めに当院までご相談ください。

□咀しゃく時間が長すぎる(または短すぎる)

□食事の量や回数が多すぎる

(または少なすぎる、ムラがある)

□「カ・サ・タ・ナ・ラ」行がうまく発音できない

□いつも口を開けて息をしている

□睡眠時のいびきがある

西歯科クリニック

〒619-0218

京都府木津川市城山台1-14-1

TEL:0774-73-6767

URL:https://nishi-dc.net/

Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm

放置NG!頬の内側を噛む原因と対処法

あけましておめでとうございます。

院長の西です。

毎年1月7日は七草がゆを食べて邪気を払い、

1年の無病息災を願う「七草の日」です。

七草がゆをはじめ、

日々の食事を楽しみつつ

十分な栄養を取り込むためにも、

お口の状態は常に良好に保ちたいですね。

しかし、ふとしたときに頬の内側を噛んでしまうと、

食事の楽しみにも影響を及ぼします。

中でも、頬を噛む頻度が高い方は

さらなるトラブルに繋がるおそれがあるため

要注意です。

そこで、今回は頬を噛んでしまう原因と

対処法をご紹介します。

◆原因1:歯ぎしり・食いしばり

頬を噛む原因として、

歯ぎしりや食いしばりが

挙げられます。

歯は本来、噛んだときに

頬を巻き込まない形状をしています。

しかし、夜間の歯ぎしりや

日中の食いしばりによって

徐々に歯は削られていきます。

これにより歯の形や

かみ合わせが変化することで、

頬を噛みやすくなってしまうのです。

このようなケースには、

専用のマウスピース(ナイトガード)の

使用が有効です。

主に就寝時にナイトガードを着用して

歯を保護することで、

頬を巻き込んで噛むリスクを

減らすことができます。

◆原因2:親知らず

親知らずも頬を噛みやすくなる

原因のひとつです。

お口の中では奥歯に行くほど、

歯と頬の粘膜の距離が近づきます。

その中でも、親知らずは

お口の最も奥に生えるため、

頬の粘膜と接触しやすくなります。

とくに、親知らずは

真っすぐに生えないことも多く、

横向きや斜め向きに生えてくると

接触するリスクが高まります。

このように、親知らずが原因で

頬を噛みやすくなった場合は、

主に抜歯などの方法で改善を目指します。

◆原因3:かぶせもの・入れ歯のトラブル

歯科での治療直後に頬を噛みやすくなった場合、

新たに入れたかぶせものが

お口に合っていないことが考えられます。

また、入れ歯をお使いの方は、

長年の使用により、

入れ歯の歯がすり減ることで、

頬の内側を噛みやすくなります。

これらが原因と思われる場合は、

歯科でかぶせものの調整や、

入れ歯の修理、作り直しなどを行い、

改善に向けた対処をしていきます。

◆症状に心当たりがあれば早めの相談を!

食事中など、

まれに頬の内側を噛む程度であれば、

さほど気にはならないかもしれません。

しかし、これが何度も繰り返されると、

食事の楽しみを損なうだけでなく、

口内炎などのトラブルを

引き起こすおそれもあります。

お口の快適な状態を保つためにも、

たびたび頬を噛んでしまうことに心当たりがあれば、

まずはお気兼ねなく当院へご相談ください。

西歯科クリニック

〒619-0218

京都府木津川市城山台1-14-1

TEL:0774-73-6767

URL:https://nishi-dc.net/

Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm

口臭の原因は舌にあり!?正しい舌ケアでいざ改善!

こんにちは。院長の西です。

12月13日は「煤払い(すすはらい)の日」です。

古来より、この日に家中を清めて

新年を迎える準備をする習慣があり、

これが現在の「大掃除」の

ルーツになったといわれています。

今年のうちに身の回りをきれいにして、

気持ちも新たに新年を迎えたいですね。

さて、大掃除と同じくして、

お口の中も汚れを落として清潔にし、

日々快適に過ごしたいものです。

実は、お口の中では歯だけでなく、

舌の汚れもさまざまなトラブルの

原因となり得るため、注意が必要です。

◆舌の白い汚れの正体は?

鏡の前で舌を出したとき、

まるで薄雪が積もったように

表面が白くなっていることはありませんか?

この白い付着物は

「舌苔(ぜったい)」と呼ばれるもので、

食べかすやだ液の成分、口内ではがれ落ちた粘膜、

細菌などが原因で発生する舌の汚れです。

実は、この舌苔が

口臭の主な発生源となっているのです。

これは、舌苔に含まれる細菌が

悪臭のもととなる物質を作り出すためで、

舌苔が厚くなると

口臭も強くなってしまいます。

さらに、舌苔が厚くなると味覚を鈍らせ、

味を感じにくくさせるおそれもあるため、

気になる方はしっかり対処しましょう。

◆舌苔が増えやすくなる環境に要注意!

先に述べたように、舌苔は厚くなるほど、

口臭などの悪化リスクが高まります。

とくに、以下の環境下では

舌苔が厚くなりやすいため、注意が必要です。

・不衛生な状態

歯みがきが不十分な場合、

口内が不衛生になり、菌やはがれた粘膜が

舌に付着しやすくなります。

・乾燥した状態

口内でだ液の分泌量が減少し、

だ液が持つ自浄作用や

殺菌作用が十分に機能せず、

舌苔が厚くなる原因となります。

口呼吸やストレスなど、

無意識な習慣も乾燥の原因となるため、

日頃から意識的に対策することが望ましいです。

◆今日から実践! 正しい舌ケア法

舌苔を予防・除去するためには

「舌ケア」が効果的です。

以下のポイントをおさえて、

毎日の習慣にしましょう。

・専用の舌ブラシを使用する

表面を傷つけないように、

やわらかい素材の舌ブラシの使用がおすすめです。

・奥から前方へ、一方向に動かす

舌の奥から前方へ、

一方向に優しく舌ブラシを動かします。

少しずつ横に移動しながら、

3回程度で汚れをかき出しましょう。

・1日1回、起床時に行う

寝ている間に細菌が増殖するため、

朝一番のケアがおすすめです。

・やりすぎに注意

舌はとてもデリケートな部位です。

一度にすべての舌苔を取り除こうとはせず、

数日かけて少しずつケアしていきましょう。

◆舌ケアの疑問は歯科医院で解決!

舌のお手入れは

ご家庭でも簡単に行えますが、

誤ったケアは思わぬトラブルを

引き起こすおそれがあります。

力を入れすぎたり、

過度にケアを行ったりすると

舌を傷つけてしまい、

かえって口臭が強くなることもあるため

注意が必要です。

当院では、一人ひとりのお口の状態に合わせて、

正しい舌ケアの方法をアドバイスしています。

舌の状態にお悩みがある方は、

お気軽にご相談ください。

西歯科クリニック

〒619-0218

京都府木津川市城山台1-14-1

TEL:0774-73-6767

URL:https://nishi-dc.net/

Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm

治療後も油断禁物!つめもの・かぶせものの寿命

こんにちは。院長の西です。

今年の11月7日は暦の上で

冬の始まりを告げる立冬です。

来る寒さに備えて、冬支度を始める方も

多いのではないでしょうか。

暖房器具や冬物の衣類は

早めに手入れを済ませて準備しておきたいですね。

さて、お口においても日ごろの手入れが欠かせませんが、

実は、治療した後のつめものやかぶせものも、

その後のセルフケアやチェックが大切です。

そこで今回は、

治療後のつめものやかぶせものの注意点について

お話ししていきます。

◆一生モノじゃない!?

つめものやかぶせものの寿命

歯科で治療を受けて、

つめものやかぶせものが入ると

「これで一安心」

と思う方も多いのではないでしょうか。

しかし、この時点では歯の不安を

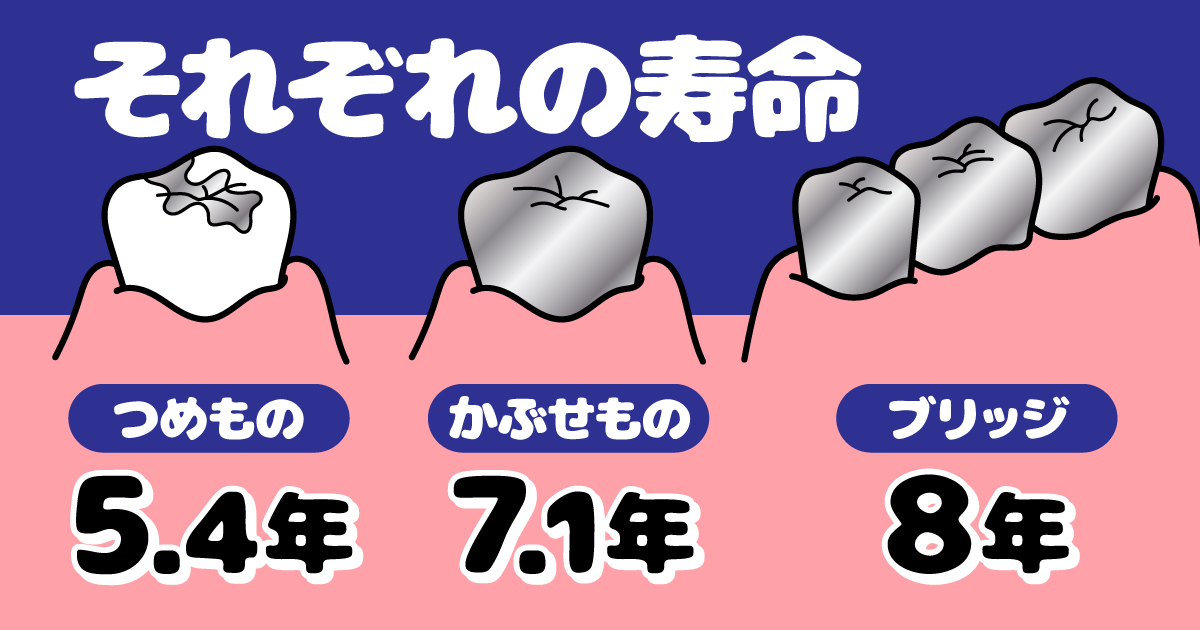

完全に払拭することはできません。

これらの修復物には寿命があり、

ある調査では金属のつめもので5.4年、

かぶせもので7.1年、ブリッジで8年が

それぞれの平均使用年数といわれています。

では、なぜつめものやかぶせものは

”一生モノ”ではないのでしょうか。

それは、治療後もお口の中は

環境や状態が常に変化し、

過酷な環境にさらされているからです。

このような環境下において、

治療した部位が同じ状態を長く保ち続けるのは

非常に困難なのです。

◆つめもの・かぶせものの寿命を縮める

危険な因子

つめものやかぶせものの寿命は、お口の中の

さまざまな要因によって左右されます。

たとえば、無意識での歯ぎしりや

食いしばりのくせがある人は、

つめものやかぶせものに非常に強い力が加わり、

やがて割れたり欠けたりするおそれがあります。

また、かみ合わせの変化も

つめものやかぶせものが取れたり

外れたりする要因となり得ます。

これは、治療時点では歯にフィットしていても、

年月とともにかみ合わせのバランスが変わることで

余計な負担がかかるためです。

このように、同じような状況下で入れた

つめもの・かぶせものでも、

個々のお口の状態や習慣などによって、

その寿命が大きく変わってくるのです。

◆見逃されがちな「二次むし歯」に要注意!

つめものやかぶせものの寿命に

影響を与える要因で、もうひとつ忘れてはいけないのが

「二次むし歯」です。

これは一度治療した部位に再度発生するむし歯で、

つめものやかぶせものの装着後であっても、

やがて劣化により生まれたすき間に菌が入り込み、

再び歯を溶かしていきます。

二次むし歯は

自覚症状がないまま進行することが多く、

レントゲンをとって初めてその存在に

気づくことも少なくありません。

そして、二次むし歯が進行すると、

つめものやかぶせものの適合性が悪くなり、

やがて外れてしまうおそれがあるのです。

そのため、定期的なチェックによる

早期発見が重要となります。

◆長持ちの秘訣はプロのチェック

つめものやかぶせものを長持ちさせるためには

毎日のセルフケアにくわえ、

定期的な歯科受診が欠かせません。

繰り返す治療に悩まされないためにも、

治療後も定期的な受診を継続して、

お口のトラブルを未然に防ぎましょう!

西歯科クリニック

〒619-0218

京都府木津川市城山台1-14-1

TEL:0774-73-6767

URL:https://nishi-dc.net/

Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm

母子ともにリスクが! 妊娠中の口腔ケアの重要性

こんにちは。院長の西です。

秋といえば「食欲の秋」。

旬の食材を味わうのが楽しみになる季節です。

旬の食材はおいしいだけでなく

栄養価も高いため、

積極的に食事に取り入れたいですね。

そんな食事が楽しみな季節だからこそ、

お口のケアも欠かせません。

中でも妊娠中の方は

お口のトラブルが起こりやすく、

母子の健康にも悪影響を与えうるため、

特に注意が必要です。

そこで今回は、

妊娠中の口腔ケアの重要性について

お話ししていきます。

◆痛みや不快感も!?

妊娠中に起こりやすいお口のトラブル

かつては

「一子を得ると一歯を失う」

といわれたほど、

妊娠中は口内にさまざまな問題が

発生しやすくなります。

「気分が悪くて、歯が磨けない」

「だ液がネバついて気持ち悪い」

などがその代表例です。

また、妊娠前にはなかった

以下のようなトラブルに悩まされる方も

少なくありません。

・歯や歯ぐきに痛みがある

・歯ぐきに腫れや出血がある

・冷たいものや熱いものがしみる

・口臭が強くなる

◆なぜ妊娠中にお口のトラブルが起きるのか?

その要因のひとつが、妊娠中における

女性ホルモンの分泌量の増加です。

これにより、女性の体には

さまざまな変化が生じます。

これはお口の中も例外ではなく、

サラサラだっただ液が粘り気を増し、

つわりによって

歯みがきが困難になるなどして、

普段よりもお口の中を

清潔に保つ力が弱まります

また、歯周病菌の中には

女性ホルモンによって

活発になる菌が存在することも、

妊娠中に歯ぐきの腫れや

出血が多くなる一因です。

さらに、妊娠後期に入り

お腹が大きくなると、

一度に食べられる食事の量が限られるため、

結果的に食事の回数が増えていきます。

それに応じたケアが不足してしまうことも、

お口のトラブルが増える要因となります。

◆赤ちゃんにも悪影響が!?

妊娠中の歯周病に要注意

妊娠中のお口のトラブルは

お母さんだけの問題ではなく、

赤ちゃんにまで影響する恐れがあります。

その一例が、早産や低体重児出産です。

近年の研究により、妊娠中の歯周病は

早産や低体重児出産のリスクを約2倍~4倍も

高めることがわかっています。

これは、歯周病の原因菌や歯ぐきの炎症が、

子宮の収縮に影響を与えるためと

考えられています。

このことから、

妊娠中はお母さん自身だけではなく

お腹の赤ちゃんの健康を守るためにも、

お口のケアは欠かせません。

◆安定期に入ったら歯科受診を!

妊娠中のお口の健康は、

お母さんと赤ちゃん、双方に大切です。

妊娠安定期(妊娠16週~27週)に入ったら、

ぜひ歯科医院で検査とクリーニングを受けましょう。

また、安定期であれば

必要な歯科治療を受けることも可能です。

定期的なケアでお口の健康を保ち、

安心して出産を迎えられるよう、

私たちも全力でサポートいたします。

妊娠中のお口のケアで気になることがあれば、

お気兼ねなく当院へご相談ください。

西歯科クリニック

〒619-0218

京都府木津川市城山台1-14-1

TEL:0774-73-6767

URL:https://nishi-dc.net/

Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm

お口の衰えは要介護の入り口?「オーラルフレイル」とは

こんにちは。院長の西です。

今年は9月16日が敬老の日ですね。

お年寄りを敬い、

長寿を願う日ということで、

ご高齢のご家族へお祝いをする方も

いらっしゃるのではないでしょうか。

年を重ねても若々しく

元気に過ごしたいものですが、

実は、加齢による衰えと

お口の状態には深い関わりがあるのです。

そこで今回は、

心身の衰えにつながりうるお口の機能低下、

オーラルフレイルについてお話ししていきます。

◆そのお口の変化

実はオーラルフレイルかも?

食事をしていて、以前よりも

「むせやすくなった」

「食べこぼしが増えた」

と感じたことはないでしょうか。

オーラルフレイルとは、

このような日常で感じる

”お口のささいな衰え”のことで、

「健康な状態」と

「お口の機能が低下した状態」の

ちょうど中間に当たります。

この段階で適切な対応を行えば、

元の健康な状態に戻れるのが

オーラルフレイルの大きな特徴です。

一方で、日常生活において、

このようなささいな衰えは

「年をとれば仕方のないこと」

と軽視しがちで、

そのまま放置してしまう方も

少なくありません。

◆放置厳禁!

オーラルフレイルが要介護の原因に!?

オーラルフレイルを放置すると、

その先にはさまざまなリスクが

待ち受けています。

たとえば、「噛みにくい」という状態が続くと、

人はおのずとやわらかい食品を

好んで食べるようになります。

その結果、噛む筋肉がますます弱くなり、

やがて噛めなくなるという

お口の機能低下に至ってしまいます。

このように、はじめは

「噛みにくい」「飲み込みにくい」

だったものが、次第に

「噛めない」「飲み込めない」

という機能低下に至ってしまうのが、

オーラルフレイルの怖いところです。

さらに、オーラルフレイルは

お口の問題だけにとどまらず、

全身の衰え(身体的フレイル)にも影響します。

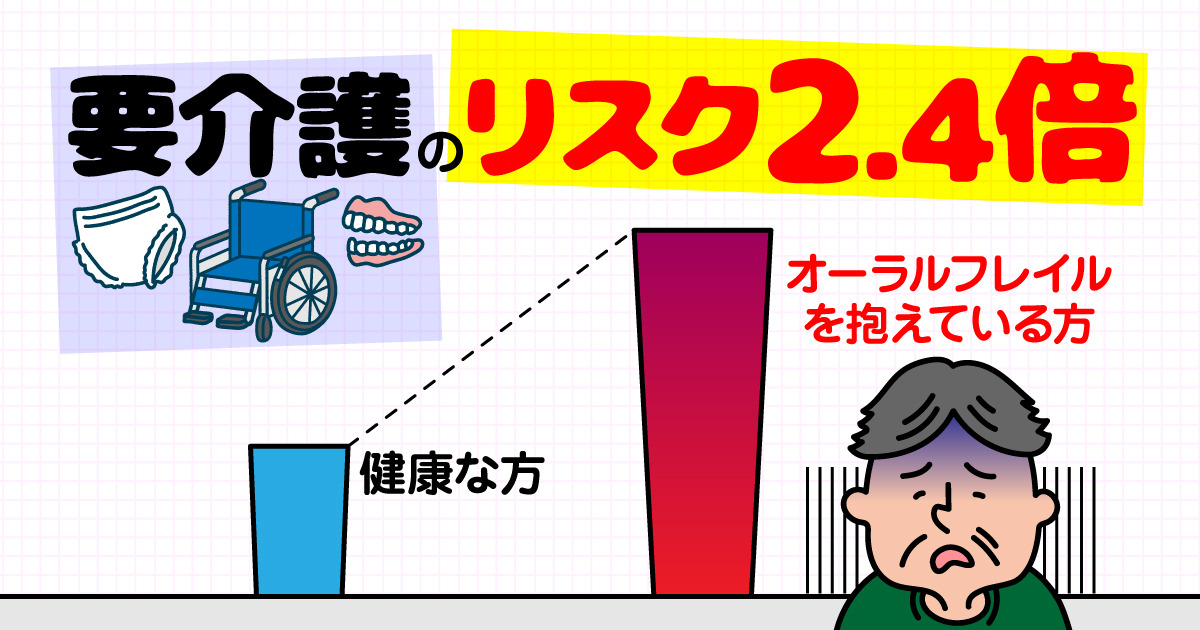

ある調査では、オーラルフレイルの人は

そうでない人と比べて、

要介護になるリスクが約2.4倍、

4年以内に亡くなるリスクが約2倍になると

報告されています。

オーラルフレイルが原因で

要介護に至ってしまうと、

元の健康な状態に戻すのは難しくなります。

したがって、ほんの少しの衰えも

「年のせい」と軽く見ず、

早め早めに対処していくことが肝心です。

◆ささいな変化に気づくことから!

早期対応が大切です

食べこぼしや、むせやすくなるほか、

お口の渇きや

普段の会話で言葉をはっきり発音できないなど、

これらに身に覚えがある場合は、

オーラルフレイルが疑われます。

大切なのは、

オーラルフレイルを自覚したら

早期の機能改善に取り組むことです。

いつまでもおいしく食事を楽しみ、

健康的な生活を送るためにも、

早めに歯科医院で相談し、

適切な指導を受けましょう!

西歯科クリニック

〒619-0218

京都府木津川市城山台1-14-1

TEL:0774-73-6767

URL:https://nishi-dc.net/

Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm

口腔ケアが命を守る!歯周病と心臓病の密接な関係

こんにちは。院長の西です。

8月に入り、いよいよ夏本番となりました。

厳しい暑さが続きますが、

こまめな水分補給と体調管理を心がけ、

この夏を乗り切っていきましょう。

さて、8月10日は

「健康ハートの日」です。

810=ハートの語呂にちなみ、

心臓病の予防キャンペーンの一環として

日本心臓財団が提唱しました。

日本人の死亡原因第2位の心臓病は

歯科とも密接に関わっており、

口腔ケアが不十分だと

心筋梗塞などの重篤な病気に

かかりやすくなることが

わかっています。

そこで今回は、

あまり知られていないお口と心臓の意外な関係や

そのリスクについて、詳しく解説していきます。

◆歯周病になると

心臓病のリスクが2倍に!?

「歯周病」と聞くと、

お口だけの問題と感じるかもしれません。

しかし、近年は世界各国の研究によって、

歯周病が全身のさまざまな病気と

関係していることがわかってきました。

心臓病もそのひとつで、

国内で実施されたある調査では、

歯周病の疑いが強い人は、

そうでない人と比較して

心筋梗塞の発症数が約2倍に上るとの

データが報告されています。

これまで、心臓病の危険因子としては

高血圧や肥満、喫煙などが

主に挙げられていましたが、

ここにきて「歯周病」も

無視できない存在であることが

明らかになってきたのです。

◆歯周病が心臓に影響するのはなぜ?

歯周病と心臓病、

一見すると無関係に思える

この2つの病気に

いったいどのような関わりがあるのでしょうか。

そのメカニズムについては、

現在までに次の2つの説が

考えられています。

1つは、歯周病菌が血流に乗って心臓へ運ばれ、

血管に炎症を起こすという説です。

この炎症によって心臓の血管の壁が厚くなると、

いわゆる「動脈硬化」が進行し、

狭心症や心筋梗塞を引き起こします。

実際に、動脈硬化を起こした患者さんの

心臓の血管を調べた研究では、

数種類の歯周病菌が

発見されたという報告があります。

もう1つは、歯ぐきの炎症そのものが

心臓病をはじめとする

全身の病気の引き金になるという説です。

歯周病で歯ぐきが腫れると、

その部位からは炎症に関連した

さまざまな物質が放出されます。

これらの物質が心臓に運ばれると、

血管などに悪影響を及ぼすことがわかっています。

◆命を守るためにも歯を大切に!

生活習慣病の予防といえば、

「食事」「運動」「禁煙」「睡眠」などが

重要視されてきました。

これらに加えて

「口腔ケア」も徹底することが、

今後の生活習慣病予防における

大切な取り組みになります。

健康診断だけでなく、

歯科での定期検診も欠かさずに、

常に良好なお口の状態を目指しましょう!

西歯科クリニック

〒619-0218

京都府木津川市城山台1-14-1

TEL:0774-73-6767

URL:https://nishi-dc.net/

Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm

睡眠不足は歯にも悪い?知っておきたい眠りとお口の関係

こんにちは、院長の西です。

7月に入り、夏の暑さが

本格的になってきました。

昼だけでなく夜も暑さが続くと

寝苦しさを感じることで、

なかなか寝付けずに睡眠不足に陥ることも。

この睡眠不足は

心身の健康にとっての大敵ですが、

実はお口にも悪影響を及ぼすことを

ご存じでしょうか?

今回は睡眠とお口の健康の関係性について

お話ししていきます。

◆睡眠不足で歯が危険にさらされる!?

不十分な睡眠によるリスクのひとつが

むし歯の進行です。

「しっかりと歯みがきをしていれば大丈夫」

と思われるかもしれませんが、

これだけでは

むし歯を防げない恐れがあるのです。

では、どのようにして睡眠不足が

むし歯の進行を招くのでしょうか?

その要因は、だ液の減少です。

だ液はお口の中の汚れを洗浄したり、

歯の修復を促したりすることで、

むし歯の進行を防ぐ役割を果たしています。

しかし、睡眠不足によって

自律神経が乱れると、

だ液の分泌量が減少します。

この結果、だ液によって

歯を守る働きが不十分になり、

むし歯が進行しやすくなります。

◆むし歯だけじゃない!?

睡眠不足によるもうひとつのリスク

睡眠不足によって引き起こされる

もうひとつのリスクが歯周病の悪化です。

歯周病は歯を支える骨が

溶けてしまう病気で、

最悪の場合は

歯が抜けてしまう恐れもあります。

では、睡眠不足と歯周病は

どのように関係しているのでしょうか?

これらを結びつける

キーワードが「糖尿病」です。

糖尿病は血液中の血糖の増加により、

やがてさまざまな合併症を引き起こす病気で、

数ある発症要因のひとつに

睡眠不足が挙げられています。

そして、糖尿病は

先に述べた歯周病と深い関係があり、

相互に症状を悪化させることが

明らかになっているのです。

いずれも自覚症状に乏しいため、

「気づいたら糖尿病も歯周病も悪化していた…」

といった事態にもなりうる、

まさに恐ろしい病気です。

◆良質な睡眠のカギは「歯の本数」にあり

先にご紹介したケースとは逆に、

歯の状態が睡眠時間に影響を及ぼすことも

あると言われています。

ある研究では、

歯の本数が少ないと睡眠時の呼吸を妨げ、

睡眠時間に影響する恐れがある、

との指摘をもとに、

調査が実施されました。

その結果、歯の本数が少ない人は

20本以上歯がある人に比べて、

睡眠不足、または長時間眠りすぎるリスクが

高くなることが明らかになりました。

このように、お口と睡眠は

お互いに深い関係性があり、

ときに健康そのものを左右するといっても

過言ではありません。

◆お口のケアと良好な睡眠で

健やかな毎日を!

健やかな生活を送るためには

良質な睡眠とお口の健康維持、

どちらも欠かすことができません。

毎日の生活習慣を整えつつ、

お口の状態に不安がある方は

早めに歯科を受診することをおすすめします。

日々のセルフケアで

万全の対策を心がけて、

暑い夏も元気に乗り切りましょう!

西歯科クリニック

〒619-0218

京都府木津川市城山台1-14-1

TEL:0774-73-6767

URL:https://nishi-dc.net/

Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm

気になる歯石、自分で取っても大丈夫?

こんにちは、院長の西です。

6月に入り雨模様が続くこの時期は、

なんとなく気分がすぐれない日も

あるかもしれません。

そんな気だるさから、

普段は当たり前に行っている習慣を

疎かにしてしまうと、

健康状態が悪化するリスクを

招くことがあります。

そのリスクのひとつが「歯石」です。

日々の歯みがきが不十分だと

歯に付着した歯垢(プラーク)が

やがて歯石となり、

色々な害を引き起こします。

中には

「歯石を自分で取り除いている」

という人もいるかもしれませんが、

この行為は効果が無く、

むしろ危険を伴うため注意が必要です!

◆毒性があるのは歯石ではなく、

歯石につく◯◯!

歯石とは、

歯の周囲に溜まった

細菌の塊である歯垢(プラーク)が

だ液に含まれるミネラル成分によって

石のように硬くなり、蓄積したものです。

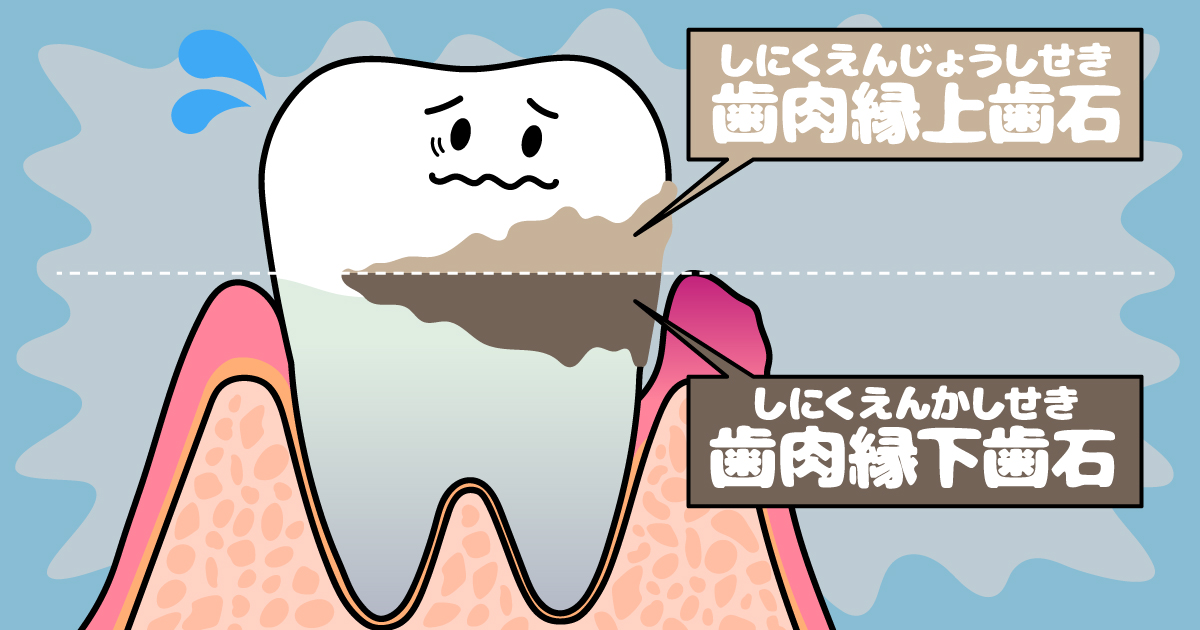

歯石には大きく分けて、

目に見える黄白色の

「歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき)」と、

歯ぐきの下に隠れている、黒っぽい

「歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)」があります。

この歯石自体に毒性はありませんが、

お口の健康のためには

取り除くことが必須です。

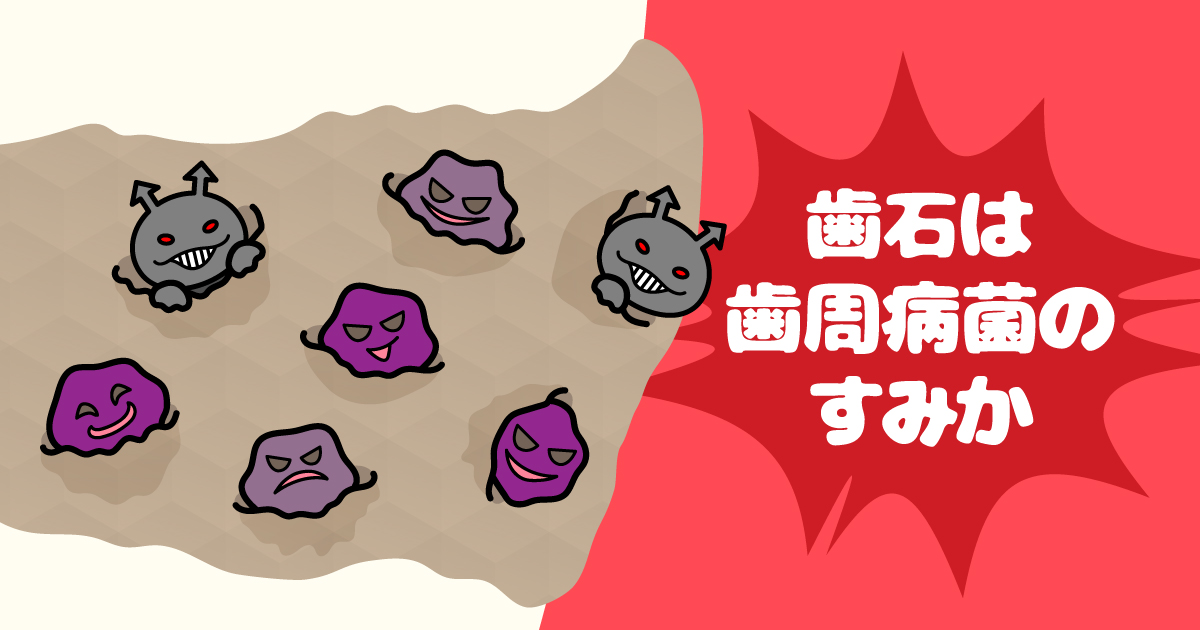

その理由は、

ざらざらした歯石の表面が

細菌の繁殖にはうってつけの環境であり、

この細菌が、歯や歯ぐきに

悪影響を及ぼしてしまうからです。

◆歯石を放置するとこんなことが…!

細菌だらけの歯石を

除去しないまま放置すると、

やがて歯周病が悪化する

原因となります。

歯石の表面の凹凸に入り込んでいる細菌は、

通常の歯みがきでは完全に除去できません。

その結果、歯石がついた周囲の歯ぐきで

炎症が起こって腫れてしまい、

歯と歯ぐきの間のみぞ(歯周ポケット)が深くなります。

この環境下で歯周病菌が増えることで、

歯周病が悪化していきます。

さらに、歯周病菌は

悪臭を伴うガスを放つため、

口臭も強くなってしまいます。

これらを回避するためには、

細菌のすみかとなる歯石を

早めに取り除くことが肝心です。

◆絶対やめた方がいい…

自分で歯石を取る危険性とは?

歯石を早く取ったほうがいい、となると、

「自分で歯石を取ってしまおう!」

と考える人もいるかもしれません。

しかし、自分で歯石を取ろうとすると

歯や歯ぐきを傷つけることになり、

歯石を全て取ることも不可能です。

また、取り残された歯石に付着した細菌は、

変わらず毒素を出し続けるため、

歯周病や口臭が確実に悪化します。

このように逆効果にしかならないため、

自分で歯石を除去する

メリットはありません。

これらの理由から、

歯石を自分で取ることは絶対に避けましょう。

◆歯石の害、どうしたら食い止められる?

歯石への最善の対処法、

それはズバリ、

「定期的に歯科医院で取ってもらうこと」です。

歯石は一度取った後も、

お口の中のプラークが再び歯石となり、

繰り返し付着してしまいます。

そのため、一般的には

3~6か月に一度のペースで

定期的に歯石取りに通い、

きれいな状態を保つことをおすすめします。

お口の悩みのタネとなる歯石を

歯科医院で安全かつきれいに取り除き、

健康な歯ぐきを維持していきましょう!

西歯科クリニック

〒619-0218

京都府木津川市城山台1-14-1

TEL:0774-73-6767

URL:https://nishi-dc.net/

Googleマップ:https://g.page/r/Cc3Hg9g0lXoXEAE?gm